修士論文を書く

Table of Contents

1 はじめに—なぜ人類学か

- 旅行ぎらい(いまでもフィールドワーク直前は毎回登校拒否症)

- 「なんであなたのような旅行嫌いが・・・」

- 高校の時

- バタイユ、レヴィ=ストロース

- 「社会学」 構造主義

- 院進学の時

- 「長男がしっかりしているからいいよ」

- かつては院進学とは ふつうの 人生をあきらめることでした

- すなわち、修士から博士、学者という一本の道しか残されて いなかったのです

- 卒論で(たまたま)東インドネシアのティモール島を扱った

- 修論で東インドネシアのスンバ島を扱うこととした

2 東インドネシア

- Why Eastern Indonesia?

- (光ありき There is Light)

- 構造主義ありき There is structuralism

- 構造主義 → 親族論(『親族の基本構造』レヴィ=ス トロース)

- Structuralism → Theory of Kinship ( The Elementary Structure of Kinship by Claud Levi-Strauss)

- → 母方交差イトコ婚 が一つの問題でした

- — Matrilateral Cross Cousin Marriage

- 構造主義→ オランダ構造主義

- Structuralism <– Dutch Structuralism (on Indonesia)

- この二つが焦点を結ぶのがインドネシア東部だったの です

- The two streams meet at the Eastern part of Indonesia

2.1 親族組織

- 今日の講義の大きな物語は、母方交差イトコ婚に対す るわたしの理解がじょじょに(修論、 フィールドワーク、博論を通して)深まっていった描写を筋とし ています

- My story shall revolve around Matrilateral cross cousin marriage (MCCM hereafter) — how my understanding of this system deepened as I progressed from MA to Fieldwork and then to the dissertation writing

- この中に母方交差イトコ婚に興味がある人、もっと一 般的に言って親族組織に興味のある人はいないでしょ う

- I know nobody is interested in kinship

- わかってます

- 今日だけ「親族組織に、とりわけ母方交差イトコ婚に とっても興味があるふり」をしてください

- Let's pretend we're interested in

- actually, fascinated by

- Kinship in general and Matrilateral cross cousin marriage (MCCM) in particular

- まずは基礎編です

- Let's start from the basics of Kinship

2.2 父系制

- 母方交差イトコ婚の前に、簡単に「単系」(母系と父系)について述 べます

- Before proceeding to MCCM, let me talk about unilineality (patrilineality/matrilineality)

- 自分 (EGO) の系譜の辿り方、「先祖の選び方」の問 題です

- It's about how you [EGO] trace your descent and how to choose your ``ancestors''

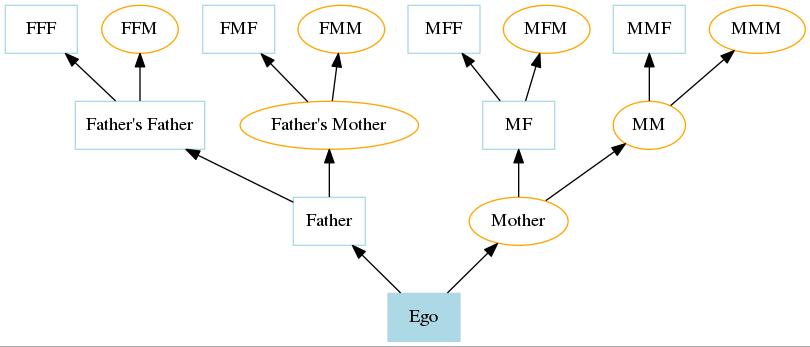

- 図を見てください

- 世代を遡る毎にどんどん「先祖」(の候補者)が増え ます

- The number of ancestors increases exponentially as you are going up the genealogy

- 父からのみの「先祖」を選ぶ仕方を「父系」といいま す

- You can, for example, choose your ancestor only via ``fathers'' — this way is called patrilineality

- 東インドネシアには母系の社会もたくさんありますが、 ここでは、父系に限定してお話しします

- 日本の名字の継承のシステムです

- 「社会が父系制」と言うとき

- 社会のほどんとの要素の継承が父系的に行なわれると いうことになります

- 世代深度は深く、記憶される名前は10世代に渡ること もあります

- People in Ende reckon their own genealogy up to 10 or more generations up

- そのような社会では父系の集団が基本になります

- Then the society will be divided into discrete patrilineal groups

- 中川家、川中家、中山家、山中家、といった父系集団 が、社会を構成する単位となります

- Those patrilineal groups, such as the Nakagawas, the Kawanakas and so on, are the building blocks of the society

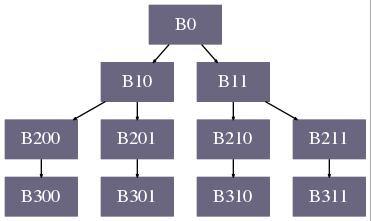

- 図は一つの父系集団をあらわしています(矢印は親か ら子供にします)

- The next figure shows a patrilineal group (showing only men)

2.3 母方交叉イトコ婚

- Now about MCCM

- 「母方交差イトコ婚」とは(男が)母方の交差イトコ と結婚するシステムです

- A MCCM is a marriage where a man marries his matrilateral cross cousn

- Let me explain "matrilateral cross cousin"

- First about "Cross cousin"

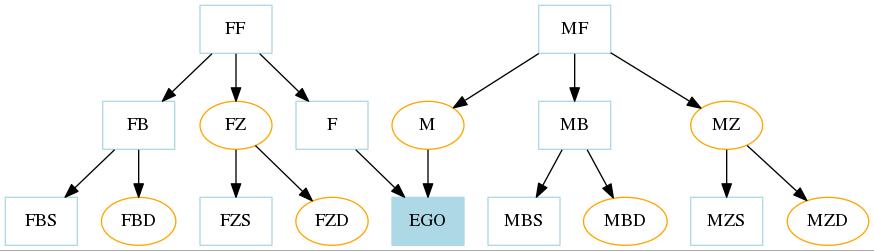

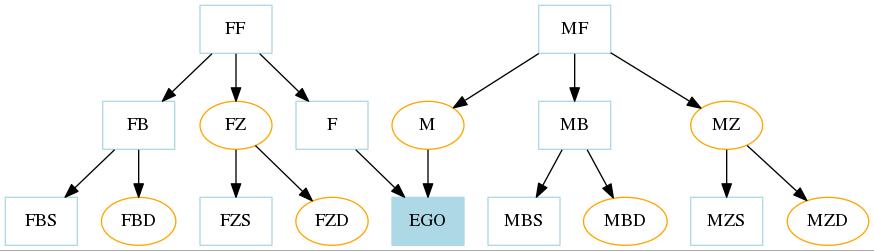

- イトコとは親がキョウダイであるような二人の人間で す

- "Cousins" are those whose parents are siblings

- 図を見てください(矢印は親から子供にします)

- F:父親、M:母親, B:兄弟、Z:姉妹、S:息子、D:娘、C:子供

- Now about "Cross cousin"

- (多くの社会では)平行イトコと交差イトコを区別 します

- In many societies, people differentiate two types of cousins: parallel and cross cousins

- 平行イトコとは親同士の性が同じ(男と男、女と女) ようなイトコ

- Parallel cousins are those whose parents are same sex siblings (like B/B or Z/Z)

- 交差イトコとは親同士の性が違う(男と女)イトコ のことを言います

- Cross cousins are those whose parents are siblings of different sexes

- 交差イトコと並行イトコを下の図(再掲)で探してください

- すなわち母方交差イトコ婚とは:

- 男が母方の交差イトコ(母の兄弟の娘)と結婚する ことをいいます

- Thus a MCCM is a marriage with the cousin whose mother is your father's sister

- MCCM is a marriage where you marry with your MBD

- なんだかえらくややこしいいことをしている様に見え ますが、 It may sound unnecessarily complex

- じつはこの結婚が(理想的に)運ばれた場合、とても きれいな社会構造が生まれるのです

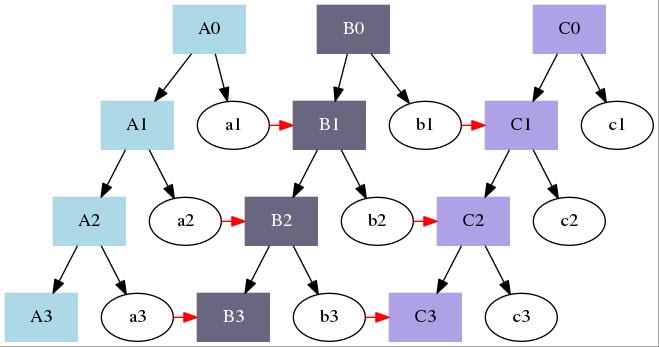

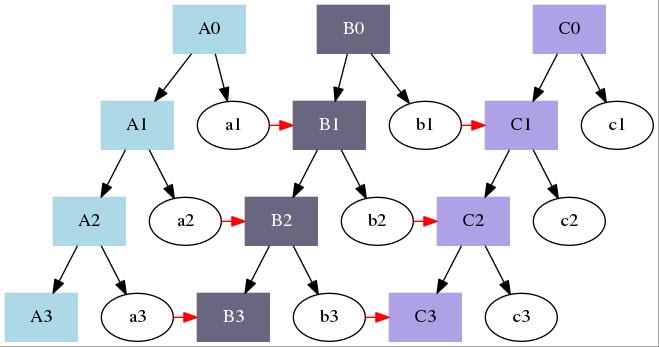

- 図を見て、確かめてください/B2 を自分として「母方交叉イトコ婚」を確認してく ださい

- A父系集団(A0、A1、A2・・・)、B父系集団、C父系 集団・・・があります

- A に生まれた女性(a1、a2、・・・)はBの男に嫁ぎま す

- B に生まれた女性(b1、b2、・・・)はC の男に嫁ぎ ます・・・

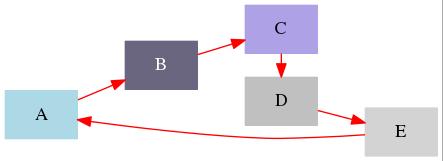

- 全体として、次の図のような「女性の移動」が見られ るのです

- これを非対称的縁組 (asymmetric alliance) と言い ます

3 読み方

- かつては院進学とはふつうの人生をあきらめることでした

- すなわち、修士から博士、学者という道しか残されて いなかったのです(あとはバイト)

- わたしの文化人類学の大学院ではフィールドワークは 博士になってから、

- 修士時代はとにかく文献を読む、というのが慣例でし た

- わたしの修士時代はおそらく、人生の中でいちばん勉 強した時だと思います

- どうぞ、いっぱい勉強してください

3.1 勉強の仕方

- 精神論と技術論に分けてお話しします

- 精神論とは「どのような態度で本を読むべきか」とい うこと

- 技術論はもっと実践的なことです(詳細は次の講義)

- 精神論

- 批判的に読め

- — 理論的な本には難癖をつけよ

- 広汎に読め

- — 流行りの理論の生命は20年/理論は信頼するな

- 積極的に読め(難易度は高いです)

- — 受け身に読むのではなく、自分の「役」に立てる ように読む

- — 修論を書いている時によくわかるでしょう

- 技術論

- 技術論ではコンピューターの使い方について述べます

- コンピューターを使っての読書ノーツの取りかたも、

- フィールドの記録としてのコンピューターの使い方も ほぼ同じこととなりますので、

- フィールドワークの項で述べたいと思います

- コンピューターを使う上での基礎的なこと(すくなく とも私はそう思っている)をここで述べておきたいと 思います

- アドバイス: プレインテキストを使え

- ここ を開いてください(右クリック→新しいタブ/ CTRL-TAB/(終了したら)CTRL-W)

4 書き方

4.1 買うべき本

- 木下是雄 『理科系の作文技術』 (link to Amazon)

- 本多勝一 『日本語の作文』 (link to Amazon)

- 前者は 必読 です

- Fallacy に関する本はたくさんあると思います

- 木下先生の教え

- (わたし風にアレンジしています)

- 分かり易く書け → 論文は 取り扱い説明書 のように書きましょう

- へんに難しいコトバを使わない

- 知恵熱 にかかると、(自分で分からない ような)難しいコトバを使いたくなるものです

- Dilbert の教え

- こんな風に書きましょう

(^_-)

4.2 論文の書き方

- マトリョーシカ人形と大リーグ養成ギプスの2点あり ます

- まずはマトリョーシカ人形から

- One Sentence One Idea

- One Paragraph One Topic

- Topic Sentence

- 文 (sentence)

- 短かく!

- 複文は避ける

- 「雨が降っている が 中川せんせいが学校にきた」

- 「雨が降っている」「中川せんせいが学校にきた」

- 複文は、しばしば、論理が通っているような錯覚を与える

- One sentence one idea

- 「1043年に構造主義宣言とも言える論文の中でレヴィ =ストロースは・・・と主張した」→

- 「レヴィ=ストロースの・・・論文は構造主義の宣言である。その中で彼は・・・」

- 段落 (Paragraph)

- One paragraph one topic

- 段落の冒頭は topic sentence

- ハッキングの『表現と介入』からランダムに3つ連続 する段落を引用します

あらっぽく言えば、ニュートン=スミスの存在論的要素 と認識論的要素とが私のいう対象にかんする実在論を意 味することになる。二つの要素があるのだから、二種類 の反実在論が存在し得る。一つは (1) を拒否し、他は (3) を拒否する。(p.12)

存在論的要素を否定してもよかろう。 理論を文字通りに受け取らなければならない、という ことが否定されるのである。【略】

道具主義は (1) を否定する。そうる代わりに (3) を否定してもよかろう。 一例は【略】

- Topic sentence は「大事なことは先に書け」の段落 バージョンである

- 修論の主張は修論の冒頭に書く!

- 章の主張は章の冒頭に書く!

- 節の主張は節の冒頭に書く!

- 論文はマトリョーシカちゃんだ!

- つづいて「大リーグ養成ギプス」です

- 口語調のことば

- 「わけ」、「だから」、「それに」、「すごい」

- 意味不明を白状することば

- 「ばかり」、「ぐらい」、「かなり」、「など」、 「思う」、「思われる」、「だろう」、「であろう」

- 断言せよ!

- 断言できないなら書くな

- 余分な形容詞・副詞

- 「非常に」、「たいへん」、「とっても」

- 接続詞(らしきもの)

- 「...が」(接続詞としての「が」)、 「...と(接続詞としての「と」: 「−−すると」、「−−であると」)、 「・・・で」(接続詞としての), 「そして」、「また」、「つぎに」、「まず」、 「そこで」、「さて」、「ところで」、「ようする に」、「つまり」

- 「しかし」!

- 代名詞・指示代名詞(形容詞・副詞)

- 「これ」、「それ」、「あれ」、「この」、「その」、 「あの」、「ここで」、「そこで」

- 「もの」、「の」

- (「というもの」、「ということ」、「...のは」 という形で頻出する)

- 「こと」はなるべく使わないように。

- 「わけ」、

4.3 考えるための技術

- ひっくり返し論法(使いすぎに注意)

- 障害にもとづいて差別する → 差別が「障害」をつく る(社会構築論)

- 敵同士が戦争する → 戦争が敵をつくる(構造主義)

- おっちょこちょいだから失敗する → 失敗が「おっちょ こちょい」を作る(性格の反実在論)

- 繰り返しますが:使い過ぎに注意してください

5 とまぁこんな風にして

- とまぁこんな風にして

- 構造主義的な卒論そして修論を書きあげました

- パーソナルコンピューターはまだない頃でしたので、 手書きです

- 指導教官に原稿を渡した所

- 「いいんじゃない」というありがたいコメントをいた だきました

- これが指導です

- むかしは指導はいっさいありませんでしたから

- いまは指導があります

- 複数の先生に原稿を渡してコメントをもらいましょう

- (予定では)いま11時半ころ・・・かな?

- 第2講義 インドネシアでフィールドワークをする

- Back to Index