フィールドワーク

Table of Contents

1 はじめに

- エンデってどんなところ?

- なぜ東インドネシアだったのか?

- インドネシア語がはなせるまで

- エンデ語がはなせるまで

- フィールドノートの取りかた

- コンピューターの使い方(その2)

2 日本からジャカルタへ

- 「フィールドワークは2年」が慣習の時代でした

- (1970年代)フィールドワークに行くと「終わるまで帰っ てこれない」状況でした

- 「泣いて帰ってくるなよな」と先生に言われました

- 帰ってくれば、それで人類学者への道は閉ざされる、 そんな時代の話ではあります

2.1 ジャカルタへ

- 1978年度の奨学金をとったものの

- インドネシアからの調査ビザがなかなか出ません

- ぎりぎり待ったのですが、しようがないので学生ビザ で 1979-03-27 にインドネシアへ飛びました

- 数ヶ月ジャカルタで下宿をしていました

- アドバイス: (中根先生)大使館とは 付かず 離れ ず

- その間、インドネシア大学 の学生になり、インドネシア語の授業に出席しました

2.2 インドネシア語を学ぶ

- 新しい語学を学ぶ時の一つのテクニック

- 「一日100(いくつだったか・・・)の新しい単語」

- 本や新聞を読むときに必ず知らない単語をノート(単語帳)に書き出す

- ノルマは一日100語

- 最初はすぐに終わる(ほとんどが知らない単語だから)

- 一度書いた単語をもう一度書き込む時はくやしい

- そして1ヶ月もたつと・・・

- 「100語」がつらくなってくる/「知らない単語」が 少なくなる

- ある日、下宿先のお手伝いさんと話せるようになった

- 語学の学習ではそういう瞬間があるのだと思う

2.3 フォックス先生との連絡

- この頃は東インドネシアの人類学調査ははじまってまもない頃 でした

- 「東インドネシアの人類学」と言えばオーストラリア 国立大学(以後 ANU)のジェームズ・フォックス教授 が中心です

- ジャカルタにいる間、彼と手紙のやりとりをして、フ ローレス島のエンデという地域を調査地として決めま した

- アドバイス: 海外とコネを作ろう

3 いざフィールドへ!

- インドネシア科学局(調査許可を出すところ)と移民 局を何度もたずね、

- やっとやっと調査許可(と調査ビザ)を手に入れまし た

- アドバイス: 調査許可はちゃんと取りましょう!

- いよいよ出発です

3.1 縁を辿って

- 日本の大学でのインドネシアからの同級生

- 彼女の知り合いのフローレス人@ジョグジャカルタ、 ハンス先生

- ハンス先生の紹介状:エンデの町のモンテイロさん

- モンテイロさんが町の「村人」を紹介してくれる

- 町のキリスト教の教育オフィス、アドルフスさんの村へ

- (与太話)首狩り

3.2 エンデってどこ?

- (左)インドネシアの中のNTT州の位置です

- (右)NTT州の中でのフローレス島の位置です

3.3 「エンデ」が指すモノ

- エンデ県 (Kabupaten Ende/Propinsi Nusa Tenggara Timu)

- エンデの町(エンデ県の県庁所在地)

- エンデ島(エンデ人のかつての中心地、エンデの町か ら見える)

- エンデ語(エンデ県には他にリオ語、ンガオ語がある)

- エンデ人(エンデ語を喋る人たち)

- 最も広義:エンデ県あたりに住む人たち

- 最も狭義:(山岳部から見て)海岸部の(イスラム の)人たち

- 一つの島にいくつもの言語が喋られています(五から十)

- 方言ではありません

- エンデ県で喋られている言葉は三つあります

- この三つは方言と言語の間くらいの違い

- 西からンガオ語、エンデ語(ジャッオ)、リオ語(アク) と呼ばれます

| Nga'o | Ende | Lio | Indonesian | |

|---|---|---|---|---|

| I | nga'o | ja'o | aku | saya/aku |

| they | imu ko'o | ebe | ebe | mereka |

| this | ke | na | ina | ini |

| hate | bhia | bharho | ngange | tidak mau |

| then | dheko lepo | nduu | nduu | kemudian |

| sit | ngodhu | ngambe | mera | duduk |

| Nga'o | Ende | Lio | Indonesian | |

|---|---|---|---|---|

| rain | urha | ura | uja | hujan |

| line | ula | ura | ura | garis |

| dog | dako | rhako | lako | anjin |

| sun | dela | rhera | leja | matahari |

| south | dau | rhau | lau | selatan |

| year | liwa | xiwa | kiwa | tahun |

| run | palu | paru | paru | lari |

3.4 エンデの町ってどんなところ

- エンデの町は海のそばです

- フローレス島最大の町です(たぶん人口5万人ほど)

3.5 エンデの村ってどんなところ?

- エンデの町から西へ20 kmほど乗合バスで旅します

- 道は海岸沿いです

- 車から降りて、5 kmほど山を上るとわたしの村に到着 します

- 古い写真からお見せします。

4 楽しい日々

- 最初の2・3ヶ月は積極的に情報を集めまわります

- What a Wonderful World (Slide Show 02:27) といいたくなるよ うな状況です

- この2・3ヶ月で論文が何本も書けるような情報がいっ ぱいありました

- 博論さえもすぐ書けそうでした

- こんな格好してフィールドワークしてます

4.1 親族名称

- たとえば母方交叉イトコ婚についてはすぐに沢山の資 料が集まりました

- とくに親族名称については驚くほどの体系的であるこ とがわかりました

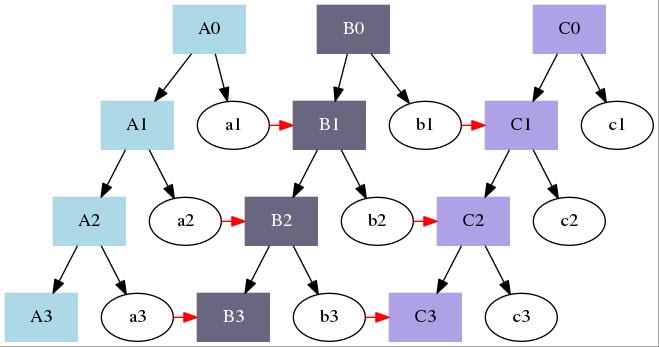

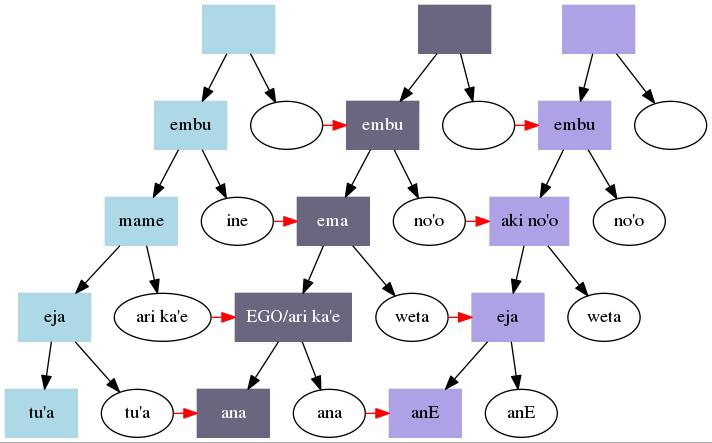

- さきほどの図を使って説明します

覚えてますか? ここで B2 を EGO と考えましょう

- 説明しやすくするためにさらに一世代上に足します。

- その上で、具体的にインフォーマントとのやり取りを お話しします

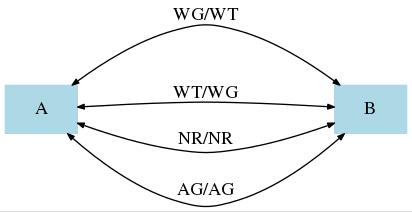

4.2 非対称的縁組

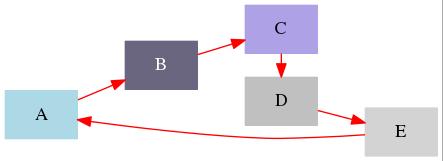

- そして下の再掲図通りに次のような縁組 (alliance) が出きあがり ます

- Β を EGO のグループとすると、

- A がワイフギバー(嫁を与える者)となり、カッ エウンブと呼ばれています

- そして C がワイフ・テイカー(嫁を受け取る者)で、 ウェタアネと呼ばれます

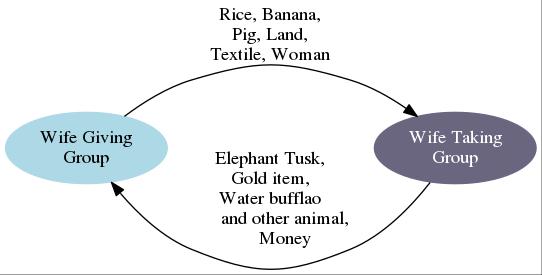

4.3 贈り物交換

- この関係に基づいて贈り物交換が行なわれます

- カッエウンブ(嫁を与える者)からは豚、布、米、バナ ナなどなどが贈られ

- ウェタアネ(嫁を受け取る者)からは象牙、金細工、 (豚以外の)動物、お金などが贈られるのです

4.4 エンデ語

- エンデ語に辞書はありません

- ぶっつけ本番で習うしかありません

- 村には数人インドネシア語が流暢な人がいます(小学 校の先生など)

- とは言えわたしのインドネシア語はまだ流暢とは言え ず、村ではかなり苦労しました

- 言葉も覚え、フィールドワークも順調、楽しい日々で した

- What Game Shall We Play? (Slide Show 04:29)

5 混沌の日々

- 数ヶ月たち、村人の顔と名前もわかり、その親族関係 もなんとなく分かるようになり

- インタビューだけでなく、いろんな出来事を詳細に記 録できるようになると・・・

- 聞いた話と見た話が全然違うことがわかるようになり ました

- 村の風景 (Slide Show 07:01) (出だしだけプレイする)

5.1 おじさんのぶつくさ

- わたしは短期間の調査は信用しません

- 短期間の聞き取りだけの調査からは、明瞭な構造がす ぐ見てとれます

- しかし、じっさいに活動に参与すると構造からの ずれ が 見えてきます

5.2 「近頃のわかものは・・・」談義

- 簡単に行ったり来たりできるのはうらやましい

- ただし、「いつでも帰るつもり」でフィールドワーク をしており、じっさいすぐに帰ってきる

- 「あ・あれが足りない」といって、また出掛ける

- 結果:博論を書けない

- アドバイス: 「これが最後のフィールドワーク」 「帰ったらおしまい」と思ってフィールドワークをし ましょう

- 短いフィールドワークを何度しても、それ は長期フィールドワークにはかないません

5.3 イデオロギーと実践

- 第一に母方交叉イトコ婚はほとんど行なわれません (数え方によるのですが5%ほど)

- 記憶されている系譜の深度が深いことから、ある二人 の関係をきちんと特定できないのです

- ある人は、わたしの母の父の系譜を見てい くと、嫁を与える者になるのに

- 父の父の母の父の側の系譜を辿ると嫁を受け取る者に なってしまう

- そんな状況が氾濫しているのです

- エンデの村で適当に二人をとれば

- 二人の関係はつぎのどれかになります

- 姻戚関係、すなわち:WG/WT あるいは WT/WG

- 血縁関係は AG/AG (Agnates 血縁者より)とあらわ します

- めったにないことですが、可能性としては「赤の他人」 (これを NR/NR Non-relative とあらわしましょう) ということもあるかもしれません

- 具体的には市場(いちば)で出会う人がそれです

- 以上が理想(イデオロギー)の状況です

- じっさいは、世代深度が深いこと、そして

- 母方交差イトコ婚はほとんど行なわれていないことか ら

- (誇張して言えば)次の図のようになります

5.4 たとえば葬式

- それにもかかわらず、日々の生活(すべて親族関係が しきっています)はすすんでいます

- 葬式や結婚式では親族関係にもとづいた贈り物が前面 に出てきます

- 「死者の父はおれのウェタアネ (WT) だ。だけどおれの嫁は 彼の親族集団の出身なので、カッエウンブ (WG) にもなる」

- わたし「どうするんだ?」

- 「二回行く」

- なんてこともしょっちゅうあります

- 葬式 (Slide Show 03:54)

5.5 鬱屈

- フィールドワークの時はだれでも鬱屈する時がありま す

- アドバイスはありません

- 「帰ったらおしまい」ですので簡単に帰れませんでし た

- 親から送ってもらった『文藝春秋』を表紙から裏表紙 までななめるように読みました

- 「あ!この広告、まだ読んでない!」

- イギリスから来た人類学の学生さんが「泣い て(フローレス島から)帰ってゆきました」

- 人間が嫌になる時がありました

- 蟻をみてました

5.6 お金

- もっとも気が重くなるのは「お金」に関するもろもろ の出来事です

- 「歴史」や「文化」に詳しい有名な人に話を聞くため に新しい村に行ったことがあります

- 「しゃべってもいいが、お金を払わなければいけない」 というのです

- ・・・

- 鬱屈

6 記録をとる

- できることは、ただただフィールドノーツをとってゆくこ とです

- より一般的に記録の取りかたについて少し語りましょ う

6.1 カメラ

- わたしの調査ではカメラはあまり重要ではありません

- (→ 映像人類学からの批判があるでしょう)

- 記録として写真を撮るにはコンデジあるいはスマート フォンについているカメラで十分でしょう(電源確保 の仕方に依存しますが)

- ただ、後日見て楽しいのは一眼レフで撮った写真です ボケが楽しいです

6.2 録音

- インタビューではかならずノーツを取りましょう

- 録音は飽くまで 補助 です

- ノートを取るのが面倒で、録音だけにすると、その記 録は残りません(断言します)

- 体調が悪いとか、その他の理由で録音だけになったと きにも、必ずすぐに(一週間とあけてはいけません) トランスクライブしておきましょう

- 対人のインタビュー以外では(たとえば会議とかでは) もちろん録音が必要です

- この場合も、一週間以上あければ、そのデータは消失 すると思っておいてください

6.3 野帳のすすめ

- フィールドにもっていく手帳をフィールドノートブッ ク、ここでは「フィールドノート」と呼びましょう

- ちなみにそこに書かれた内容を「フィールドノーツ」 と呼ぶことにします

- さて、フィールドノートは、 もちろん、何でもいいのですが、わたしにとって理想 的なコクヨの野帳を紹介します

- 野帳がいいのは:安い、表紙が厚い、紙がなかなかい い(裏映りしない)等々いろいろあります

- 最も素晴しいのは:薄いことです!

- 「一冊終わる」ことってとっても嬉しいことです

6.4 フィールドノーツの取りかた

- わたしの野帳(フィールドノート)をお見せし ます

- アドバイス: 余白をいっぱい取りましょう

- — 丁寧に書きましょう

- — その日のうちに書き足しましょう(色違いがよい)

- — 数日たってまた書くことも考えましょう(また違う色)

- — 消えない筆記具を使う!(わたしはジェル)

6.5 コンピューターの使い方

- (わたしの村に電気が来たのは 2008年ですが・・・)

- 大事なことをまず述べておきましょう

- プレインテキスト を使うこと(Proprietary なフォー マットのアプリを使わないこと)です

- 「入口は一つ」原則

- 「コンピューターの使い方」の フィールドワーク・ノーツ で説明しましょう

7 まだまだつづきます

- 第3講義 オーストラリアで博士論文を書く

- Back to Index

- Stand by Me (Slide Show 02:45)