博士論文を書く

1 はじめに

- オーストラリア国立大学へ行く

- 勉強の仕方

- あたまをかかえる

- あがったりさがったり

2 オーストラリア国立大学

2.1 フローレス島で

- フローレス島に行く前に(ジャカルタから)ANUの ジェームズ・フォックス教授(以後「ジム」)に手紙 を出したことは既に述べました

- フローレス島からも何回か文通を繰り返しました

- 2年たった時に「これでフィールドワークを終えて日 本に帰る」というメールを送りました

- 「帰る途中にANUに寄ってセミナーを開かないか?」 というお誘いを受けました

- わたし:「それもいいけど、どうせならそこで博士を取りたい な、どうだろう?」

- ジム:「いいね」

- というわけで、書類審査をとおり、オーストラリアの 国費留学生となりました

- とっても恵まれた条件でした

2.2 オーストラリア国立大学

2.3 おじさんの自慢話

- 留学は留学でいいのですが

- また(就職したあとでの)海外研修もいいのですが・・・

- 「学位」を取る留学は全く意味が違います

- ホンキンなのです(ウソンキンじゃなくって)

- 喜怒哀楽の日々なのです

- わたしの母校は「オーストラリア国立大学」です

3 勉強の仕方

3.1 読むべき本

- Fowler's Modern English Usage (link to Amazon)

- Punctuation についてはきちんと本で学びましょう

- イギリス方式とアメリカ方式と違います

- American: ``Yes,'' said he.

- British: `Yes', said he.

- わたしの愛読書は Sir Ernest Gowers の The Complete Plain Words (link to Amazon) です

- Style Manual はできれば手元に置いておきたいです

が・・・

- The Chicago Manual of Style (link to Amazon) はずいぶんと高いで す・・・

- とくに引用の仕方に関しては、きちんと把握してく ださい

3.2 十戒

- わたしがANUで博論を書いていた時、ティーコーナー の壁に「論文の書き方」が貼って ありました

- どうやら英米では有名なジョークらしいのですが、そ の歴史は知りません

- ウェブで調べてもいいのがヒットしませんでした

- 次のページのものは http://allowe.com/ から選択して取ったものです

- "Avoid overuse of 'quotation "marks."'"

- Also too, never, ever, ever be redundantly repetitive; don't use more words than necessary; it's highly superfluous.

- And don't start a sentence with a conjunction.

- Avoid commas, that are not necessary, and don't overuse exclamation marks!!!

- Be more or less specific.

- Bee careful two use the write homonym.

- Correct speling is esential.

- Beware of and eschew pompous prolixity, and avoid the utilization of enlarged words when shortened ones will suffice.

- Contractions aren't necessary and shouldn't be used.

- Don't be redundant; don't use more words than necessary; it's highly superfluous.

- Don't use no double negatives.

- Each pronoun agrees with their antecedent.

- Verbs has to agree with their antecedents.

- Eliminate commas, that are, not necessary. Parenthetical words however should be enclosed in commas.

- Eliminate quotations. As Ralph Waldo Emerson once said: "I hate quotations. Tell me what you know."

- Everyone should be careful to use a singular pronoun with singular nouns in their writing.

- Exaggeration is a billion times worse than understatement.

- Understatement is always the absolute best way to put forth earth-shaking ideas.

- Hyphenate between sy-llables and avoid un-necessary hyphens.

- If a dependent clause precedes an independent clause put a comma after the dependent clause.

- In all cases, you should never generalize.

- It is wrong to ever split an infinitive.

- Parenthetical remarks (however relevant) are (usually) unnecessary.

- Place pronouns as closely as possible, especially in long sentences, as of 10 or more words, to their antecedents.

- The de facto use of foreign phrases vis-a-vis plain English in your written tete-a-tetes is not apropros.

- The passive voice is to be avoided.

- Unqualified superlatives are the worst of all.

- Use delightful but irrelevant extra adjectives and adverbs with sparing and parsimonious infrequency, for they unnecessarily bloat your otherwise perfect sentence.

- Vary your words variously so as to use various words.

- Who needs rhetorical questions?

3.3 せんせいの使い方

- オーストラリアに行ってはじめて「指導」 (supervision) というのを受けました

- これがびっくり

- 懇切丁寧なのでびっくりしました

- オーストラリアの博士号のシステムは英国方式です

- 一日でも advisory board に所属したならば、その人 は examiner にはなれません

- 敵(examiner)と味方 (supervisor) がはっきりと分 かれます

- 博論の最終段階の指導はもっぱら敵を考えた指導とな りました

- 「ここは書くな、なぜなら Prof X はこういう議論は 嫌いだから」

- 「お前はこれこれの議論が好きじゃない のは知っている。しかし Prof Y はその議論がないと 不機嫌になる。ちゃんと書いておけ」

- 指導セッションでは何度も何度も書き直しをしました

- ジムが強調したのは Find the grain 「肌理を見つけろ」ということです

- これは EP の言葉だそうです

- EP (オックスフォード)は近代人類学の大先達です

- ジムは Rodney Needham の弟子、Needham は EP の弟 子です

- わたしは EP の曾孫弟子

- あなた方は EP の曾曾孫弟子になります

- 「肌理を見つけろ」を伝えたいと思います

3.4 本を読む

- 修士とは違う読み方をしなければなりません

- 博士論文はプロの第一歩です

- プロの眼で別のプロの論文を見ましょう

- 具体的に言えば、けなすのではなく・褒めるのです

- 「これだけ少ない民族誌的事実で、よくこんな論文を まとめられたなぁ」など(皮肉ではありません・我が 身を振り返りながらの感想です)

4 あたまをかかえる

4.1 フィールドノーツを読む

4.2 それなりに

- それなりに書き進んではいたのですが、

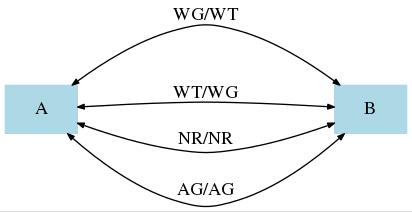

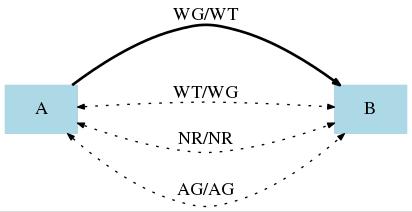

- やはりどうしてもこの図にあるような状況を説明でき ませんでした

4.3 悲惨な青春

- みなでよく飲みにいきました

- その時に学んだ英語の諺です

- Misery loves company

- 閑話休題(それはさておき)・・・

- 英語の勉強法はわかりません

- Misery loves company の仲間で飲んでいるとき、女 の子と口喧嘩しました

- 彼女: ``XYZ is clever''

- わたし: ``No, he isn't!''

- たわいもない水掛け論をしていたのですが、彼女が

- ``Yes!'' といったので、「とうとう折れたか」とニ ンマリしました

- ・・・

- ま・どうでもいいですが、言いたいことは「口喧嘩す ると英語はうまくなる」かもしれないし

- 「酔っぱらうと英語はうまくなる」かもしれません

- そんなところにアメリカから博士をとったばかりの女 の子がやってきました

- その子がみんなに謎々をだしました

- How many Ph.D. students does it take to change a bulb?

- これは定型ジョークです

- Q: How many Irish (or whatever Ethnic) does it take to change a light bulb?

- A: It takes 10. One to hold the bulb and nine to rotate the ladder.

- さて、博論ジョークの答は

- It takes only one

- But it takes a looooooooooooooooong time

5 I See the Light!

- 生のフィールドノーツに戻りました

- 何冊も何冊も読みました

- んで・・・

- I See the Light! Blues Brothers (on Youtube)

- エンデで、知識はいろんな形伝達されます

- 父親やシンセキから知識を得ることもあれば

- もちろん経験から学ぶこともあります

- もっとも重要な知識は

- 「夜」(kombe)があなたに与える知識です

- kombe sodho (E) kobe nosi (L) と呼ばれます

- 夜があなたに知識を教えてくれるのです

- 「啓示」のようなものと言っていいでしょう

5.1 「道」から「象牙」へ

- 何度もフィールドノーツを読み返していくうちにある パターンがあるのが見えてきました

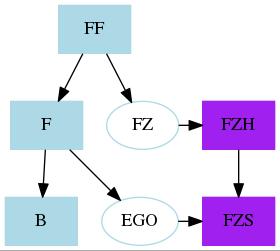

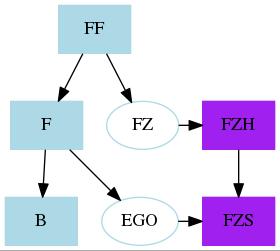

- そして決定的なのが MCCM(母方交差イトコ婚)に関 するあるイディオムの説明だったのです

- それは mburhu nduu wesa senda というエンデ語で す

- 一つの説明は次のようなものでした

- mburhu も wesa も「道」の意味である

- mburhu nduu wesa senda とは「道を辿り、路を結 ぶ」ということだ、と

- 「眼からうろこ」であるべきだったのです

- ここでは MCCM は「男の視点」ではなく、「女の視点」 から語られているのです

- 女は彼女の FZ の「道」を辿るのです

- 「EGO(女性)がFZ(おばさん)の道を辿る」

- さらにもう一つの説明がフィールドノーツにありまし た

- mburhu は「十」の意味、 wesa は「象牙」の意味 だというのです

- 「十」とは象牙を与えるときの(かつての)単位だっ たといいます

- すなわち mburhu nduu wesa senda は「象牙/婚資 を辿る」という意味なのだ、というのです

- EGO(女性)がFZ(おばさん)の道を辿るのではなく

- FZ のために払われた婚資の道を辿るのです

- 焦点は婚資に移ります

- EGO(女性)はFZ(おばさん)に支払われた婚資の道 を辿る

- 一度「親族」ではなく「交換」が重要だと気づくと

- フィールドノーツから次々に洞察を得ることができる ようになります

- (だから、「何でも書いておく」必要があるのです)

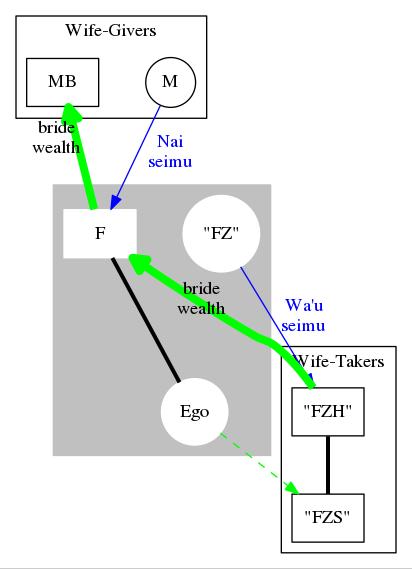

- たとえば wa'u se imu nai se imu 「一人降りて、 別の一人が上がってくる」というイディオムがありま した

- これは mburhu nduu wesa senda の別の説明です

- 家を基準に語られています

- ある家に生まれた女性が婚出します

- そのとき婚資がこの家にはいります

- その家の男性がその婚資を使って嫁を娶るとします

- 「一人上がって」きたわけです

- これこそが mburhu nduu wesa senda だというので す

- わたし(女性 EGO)が生まれてきたのは

- 父親が母親(M)と結婚したからである

- この結婚には婚資(象牙)が支払われている

- この象牙は、じつは、父の姉妹(FZ)が婚出したとき に受け取った婚資(象牙)である

- このような時、わたし(EGO)はもともとの婚資の出 所である FZH の息子 (FZS) と結婚するのだ

- まだまだ説明は続くのですがこのへんにしましょう

- ポイントは

- いままで親族関係の結婚(母方交差イトコ婚)だと思っ ていた結婚は、じつは婚資交換に基づく結婚だったの です

- ある親族関係にあるからある交換をするのではなく

- ある交換をしたから、ある親族関係にある、というこ となのです

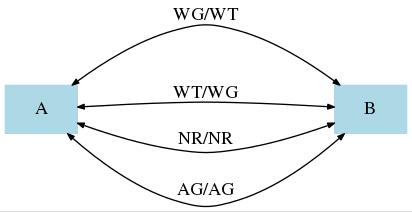

- もう一度混沌の状態を見てみましょう

- 以下の図です

- ここで A から B に豚が与えられたとしましょう

- この時、 A は B に対して WG となるのです

- WG だから豚を与えるのではなく

- 豚を与えたから WG となるのです

- WT は象牙を与えますが、同時に象牙を与えることが WT になることでもあるのです

- NR (「赤の他人」)は与えたり/受けとったりしません

- NR の例として「市場で出会う人」を挙げました

- NR は「売り買い」をするのです

- そして同時に「売り買い」をすることは NR になるこ とを意味します

- WG/WT は「与え/受け取る」

- AG/AG は「わかちあう」

- NR/NR は「売り買い」「取り替える」

5.2 知識を買うこと

- 親族関係が交換を作るのではなく、交換が親族関係を作るのです

- Friends make gifts; and gifts make friends (M. Mauss)

- じつは「鬱屈」の項で挙げた「お金」の話は、本来、 悩むべき話ではないのです

- 知識 orho mbe'o は与えられない

- なぜなら、その知識にはまだ与え手の「人格」が殘っ ているからだ

- そのような知識は「効果」 bhisa がない

- 知識は与え手から切り離されなければならない

- 日本の贈り物の例で説明(口頭)

- 日本の売り買いの例(口頭)

- だから知識は「買う」 mbeta 必要があるのだ

- わたしは誤解から「鬱屈」していたのだ

6 肌理を見つけた!

- それでは「与える」と「取り替える」はどう区別すれ ばいいのか

- 「宣言する」のです

- 「これを与える」 vs 「これを貸してやるから、いずれ何 かと取り替えろ」/「これを売るから、あとで代価を払え」

6.1 レッダあるいは豚の洗礼

- エピソード:「これは犬の肉だ」

- じつは豚肉だった

- 豚は WG が WT に与えるものです

- WT が WG に与えることは禁忌です

- でも WT の家に豚肉しかなかった場合

- レッダ(宣言)するのです、「これは犬だ」と

- ソンガという制度があります

- たいていは共同作業(種蒔きなど)に使うやりかたで

- さて・・・

- あるとき戦争がありました

- 海岸の村の人が山の村に攻めてきて、山の村では死人 も出ました

- 翌朝、海岸の村から魚売りがやってきました

- よく見ると昨日攻めてきたやつでした

- 彼を詰問すると

- 「だって、きのうは ソンガ だったから」

- 「きょうは魚売り として きたのだ」

6.2 肌理

- もっと一般化すると「宣言する」こと、それに基づい て「ふりをする」こと

- これがエンデの文化を理解するかなめなのです

- とうとう「肌理」を見つけたのです

- すでに述べた葬式などでも「宣言」が大活躍します

6.3 めでたしめでたし

7 これで最後です

まとめてみましょう

7.1 読む

- 修士の時:批判的に読む、何でも読む

- 博士の時:プロの眼で読む

- 何でも読む

7.2 書く

- 分かりやすく、簡潔に書く

- 形式を守る

- 何度も書き直す

7.3 調べる

- 丁寧に書く

- 何度も読む

- 何でも書く

7.4 考える

- 本を読んで、下書きを書いて、フィールドノーツを読 んで

- 頭をひねる( ひっくり返し論法 )

- その内に「夜がやってくる」でしょう