アイロニーと隠喩

中川 敏

1 はじめに

1.1 これまで

1.2 これから

2 アイロニー

2.1 アイロニーは嘘ではない

2.2 エコーとしてのアイロニー

2.3 イヌイット

3 パロディ

3.1 アイロニーと嘲り

3.2 言及としてのパロディ

3.3 アエタと褌

4 まとめと展望

4.1 よろめきドラマ

4.2 展望

Draft only ($Revision$ ($Date$)).

(C) Satoshi Nakagawa

Do not quote or cite without the author's

permission.

Comments are welcome

この節では、

引用論を修辞 (rhetoric) へと応用していく。

とり挙げるのはアイロニー、

および

それに関連する限りでのパロディについて述べたい。

アイロニーはしばしば「_MARK(反語)」と訳される。

また、

アイロニーの通常の辞書的定義は

「じっさいに喋ったことの_MARK(反対)を意味すること」

(

[239: Cooper 1992])と

される。

しかし、このような理解では、

アイロニーの真髄はまったくつかめない。

たしかに一面的にはアイロニーは

「喋ったことの反対を意味して」いるかもしれない。

しかし、

それでは、

嘘と区別がつかなくなってしまうだろう。

そうではなくて、ある種の時間差を置いて、

解釈が反転するのが

アイロニーである。

この時間差をおいての解釈の反転の

論理的なメカニズムを分析したのが、

菅野(

[菅野 2003])

である。

彼は

[スペルベルとウィルソン 1999]にのっとり、

アイロニーを_MARK(_KBOLD({反響}))(エコー)と

捉える。

菅野の例を使おう---

ひどい_MARK(雨空)を見上げて「いやはやなんていい天気だ」と発話したと

しよう

[sugeno-shin_shuujigaku: 128]。

これは明らかにアイロニーである。

ここでエコーされているのは、

たとえば(昨日の時点で)「明日はいい天気だ」と言った

(今その場にいる)友達の_MARK(声)かもしれない、

あるいはテレビに出てきた

天気予報士の声かもしれない。

[1]

菅野は言う:「アイロニーを構成するのは、

ある発言をおうむ返しに反復するというタイプの_MARK(言及)、

すなわちこの説の命名の由来ともなった

『_MARK(反響)言及』(echoic mention) である」

[sugeno-shin_shuujigaku: 129]と。

じっさいのアイロニーを見るとき、

それが(過去の発言の)正確なエコーではないことを指摘した上で、

菅野はさらに分析を一歩すすめる---

「正確にいうと、

発言の反響というより、

発言の「_MARK(意味)」

もしくはそれが担う「_MARK(命題)」の反響が

問題なのである」(

[sugeno-shin_shuujigaku: 129])と。

これは重要な指摘である。

そのままのエコーとは、

単なる言及であり、

意味をエコーするとは

その発言に言及すると同時に

その発言を使用しているのだ。

すなわち、

アイロニーとは_MARK(引用)なのである。

[2]

すなわち、

本来の引用のように、

アイロニーとは言及

(反響言及)と使用(意味の把握)を同時に

行なうものなのである。

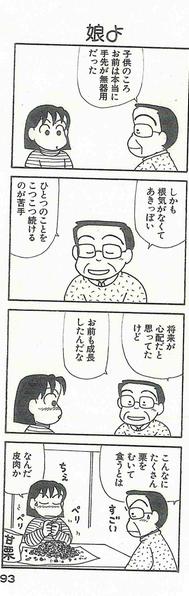

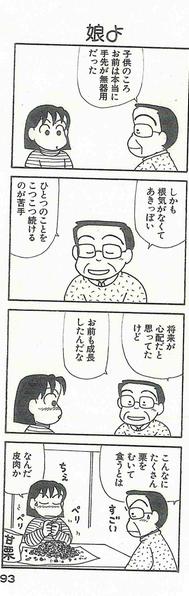

ここで秀逸なアイロニーとして、

秋月による『OL進化論』

(

[秋月 2004])の中の

「娘よ」と題された4コマ漫画を見てみよう。

父と娘の会話である。

父が言う---「子供のころお前はほんとうに

手先が不器用だった」。

「しかも根気がなくってあきっぽい」

「ひとつのことをこつこつ続けるのが苦手」と

続けたあと、

3コマ目で一転して、

父は言う---

「将来が心配だと思ったけど、

お前も成長したんだな」と。

4コマ目で落ちがつく---

「こんなにたくさん栗をむいて食うとは」。

この漫画を利用して、

引用としてのアイロニーを分析してみよう。

まず、アイロニー=引用であるので、

全体を_MARK(引用部)でくくろう。

父の発話全体、

「お前も成長したんだな」が

引用符で囲まれて、

「『お前も成長したんだな』」となる。

これを_MARK(直示)理論で書き直すと次のようになる。

「お前も成長したんだな。これは嘘である」と。

これにより、

アイロニーと_MARK(嘘)との違いが明瞭になるだろう。

嘘は「お前も成長したんだな」がメッセージの内容であり、

それが伝われば、

嘘は成功したことになる。

事実と違うメッセージを伝えたのだ。

それに対し、

アイロニーのメッセージの理解には時間差がある。

前半部分は、もちろん、嘘とおなじである。

しかし後半部分があり、

それが嘘であることをもメッセージとして伝えているのだ。

この二つが(時間差を置いて)

ともに理解されてはじめて、

アイロニーは成功したと言えるのだ。

嘘は単相であり、

アイロニーは複相なのだ。

ここで、

もし_MARK(アスペクト盲)の人

(あるいは自閉症の人)がアイロニーを理解するとは

如何なることかと問うてみるのは、

面白い_MARK(思考実験)となるだろう。

野矢は、「想像しにくいだろうが」としながら、

次のように答える。

アスペクト把握の能力をもっていれば、

アイロニーの理解によって

これまでの過去の出来事のアスペクトが一気に変貌する。

アスペクト把握の能力のない

アスペクト盲の人にとってのアイロニーは、

野矢は言う、

過去の出来事そのものが変化するという効果があるのだ、と。

[315: 野矢 2011 (1995)]

アスペクト盲とは複相把握の能力がない

人のことである。

彼女には複相は、浅いものであれ、

深いものであれ、存在しない。

それゆえ、

たしかに想像がむずかしいが、

彼女にとって世界はひとつの単相から

もうひとつの単相への転換ということに

なるだろう。

つけ加えるが、

この時、

異文化の見えるときは存在しない。

_MARK(単相)とは

_MARK(否定性)の_MARK(欠如)した状態のことである。

何かが足りない、

何か見えないものがある、

理解できないものがある、

そのような否定性は欠如しているのだ。

だから、

彼女は世界が変化したことにさえ

気づかないことになる。

アイロニーの機能として

嘲り (_MARK(riducule)) があることは

しばしば指摘される

(例えば

[239: Cooper 1992])。

さきほど例に挙げたアイロニーもそうである。

アイロニーの中でもとりわけて

嘲りの要素が強いものには、

ある種の特徴がある。

たとえば「きみのジャケットはとても

趣味がいいね」というアイロニーの

嘲りの要素を強めようとするとき、

人は引用が引用であることを、

とりわけて強調する。

すなわち_MARK(声)を変えるのだ。

_MARK(直示)理論にしたがって言えば、

引用は直示、すなわち言語_MARK(外)の

事象を巻き込む語用論的現象である。

書き言葉であれば、

それは引用符である。

話し言葉では使えないので、

苦し紛れに指で引用符を示す

(_MARK(finger) quote) 。

まさに直示である。

そして、

声を変えるもまた言語外の直示である。

これらはアイロニーとは別カテゴリと

考えた方がいいだろう。

菅野は、

アイロニーのもつ

_MARK(嘲り)の役割を否定するわけではないが、

それはむしろ_MARK(パロディ)によって担われる、と

考える。

ともに、エコーとして

(あるいは_MARK(引用)として)の言語行為である。

パロディに嘲りの効果がいかにして

生まれるかについて、

あるいは少なくとも

パロディがアイロニーとどこが違うかについて、

菅野は深い洞察を示す。

アイロニーがエコーしているのは

記号内容(シニフィエ)であり、

パロディがエコーしているのは

記号表現(シニフィアン)だと言う

(

[149: 菅野 2003])。

パロディは外観だけの真似であり、

アイロニーは内容を理解した上での真似なのだ。

外観だけの真似が人を嘲る最上の方法だということを、

子供たちは本能的に知っている ---

大人との_MARK(論争)に負けそうになったときに、

彼らはこのパロディ作戦、物真似攻撃を繰り広げるのだ。

そして、アイロニーが使用と言及を伴った引用

(アスペクト論でいうところの相貌把握)であり、

そしてパロディが言及だけの引用(浅いアスペクト把握)

であることは、

もはや言うまでもないであろう。

アイロニーとパロディの議論は、

人類学にすこしでも興味のある人には

「文化の客体化理論」を思い出させたかもしれない。

「文化の客体化理論」と

(これまでわたしが展開してきた)複相の議論

あるいは遊びの理論との結合は、

後に詳述したい。

ここでは、

アイロニーとパロディとの区分に焦点をあてて、

ひとつの興味深い民族誌的事実を紹介したい。

簡単に客体化理論を紹介しよう。

_MARK(コーン)は20世紀前半(1931年)に

インドで行なわれた最初の人口調査について

述べている。

[cohn-census-omnibus]

統治者であるイギリス人は、インド人を

助手に使い統計をとった。

項目は宗教であり、カーストであり、

そして言語などなどだったのだ。

コーンは、

現地の人にとってこのような統計を

作成する手伝いをすることが、

彼らに大きな変化をもたらした、というのである。

統計作成は、

現地の人が自らの文化を「生きる」モノとしてでなく、

なにか観察できるモノ

(数字にできるモノ、表にできるモノ)

として示したのである。

・・・・・ 【工事中】 ・・・・・

アイロニーとパロディと文化の客体化の結合部として

紹介する民族誌的事実とはフィリピンのアエタの人々

に関する事実である。

アエタはフィリピンのルソン島に住む

採集狩猟の民族であった。

これは過去形で語る必要がある。

なぜなら、

彼らは1991年6月のピナトゥボの大噴火、

20世紀最大規模の噴火によって、

山から出ることを余儀なくされたからだ。

清水展は、

噴火の前から彼らと暮し、

噴火の後も彼らとより沿ってきた人類学者であり、

活動家である。

噴火後、彼らは自らの文化を

客体化することを余儀なくされた。

食糧の分配と労働協力、相互扶助によって緊密に結びつけられた、友愛の

共同体として語られるアエタ・コミュニティー。多人数が勢子と射手とに

分かれ協力して行い、獲物の肉は狩猟の参加者と、さらにはコミュニティ

ーの成員に等しく分配される弓矢猟は、まさにその共同性を体現する活動

である。しかし、七〇年代の森林減退によって鹿や猪が激減して以来、そ

うした大型獣の弓矢猟は途絶えて久しい。にもかかわらず、アエタ以外の

聴衆を意識する時、ほとんど常に狩猟民としての自画像を前面に打ち出す

のである。・・・・・

あるいは「ラカス」や「ピナトゥボ」や「アニア開発協会」が、資金や援

助を提供してくれるNGOの関係者を現地に迎えるとき、その歓迎のため

のアトラクションとして、かならず褌姿に弓矢を携えた男が狩猟のダンス

を[170/1]踊るのである。それらは食糧の獲得手段として、あるいは儀礼の

装いとして、実際に重要であるからというのではなく、平地民や他の少数

民族=先住民(焼畑耕作民と自己規定)との差異化の方法であり、平地民

や外国人のエキゾシズム嗜好を意識し、それにおもねりつつ最大の利益を

あげようとする、主体的な自己表象の戦略なのである。

しかしながら、

たとえば、噴火後の避難センターに救援物資を届けてくれ

たNGOや善意の人々から、記念写真のため、褌姿に着替え弓矢を持って

ポーズを取ることや、その姿で踊ることを要求された時には、きわめて不

快であったという。噴火直後の茫然自失の状態のなかで、外部の力ある者

たちから、無力で未開の狩猟民として一方的に決め付けられ、そのイメー

ジを押し付けられることは、自己の存在を矮小化され、無力化されるとい

う苦痛の体験にほかならない。そこには、主体性と戦術で自己決定権の有

無をめぐって決定的な落差が存在するのである。

[shimizu-henka: 170--171]

_MARK(表) (homology) (homologyページ)を

見ていただきたい。

| よろめき型 | 平穏 | 出会い | 誘惑 | 堕落 |

|---|

| モーム型 | 平穏 | 興醒め | 疑惑 | 熱中 |

|---|

| アスペクト論 | 単相 | 複相(アスペ

クト) | 複相(相貌) | ? |

| 引用論 | 使用 | 言及 | 使用と言及 | ? |

| ゲーム論 | のめり込む | いち抜ける | 遊ぶ | ? |

表 アスペクト論と引用論の相同性

この表には、

いくつかこれまでの議論に出てこない

項目がある。

説明しよう。

まず「_MARK(モーム型)」の列だ。

わたしは、

呪術をよろめきドラマになぞらえて

「平穏→出会い→誘惑→堕落」の年代記を

つくりあげた。

しかし、事はこの順に起きるとは限らない。

じゅうぶんあり得る逆順の年代記が

モーム型と名付けられた列なのだ。

よろめき型の列は_MARK(左)から右へと読んだが、

モーム型の列は_MARK(右)から左へと読む---

恋におちいった(熱中)人間が、

その恋に疑惑を抱き、

興醒めし、

さいごに恋のない平穏無事な日常へと戻る

モームの小説のような

[3]

ストーリーを

念頭に置いている。

表には載せられなかったが、

これまで時々使ってきた

「_MARK(ためらい)」という言葉の位置を確認しておきたい。

アスペクト論において

「複相」という語が2つの位置をカバーしている様に、

ロマンス論(よろめき型とモーム型)において、

複相が占めている二つの位置

(出会いと誘惑、疑惑と興醒め)を

占める語として、

この語(「ためらい」)を使用していきたい。

なお、_MARK(堕落)(あるいは熱中)の項は、

ここまでの議論では触れていないので、

_MARK(空白)となる。

| アスペクト | 単相 | 複相 | 複相(相貌) | 単相 |

|---|

| 「ウサギだ」 | 「と信じている」 | アヒルに見える | アヒルだ |

|---|

| よろめき | 平穏 | 出会い | 誘惑 | 転落 |

| ゲーム | 生活 | 一抜ける | 遊ぶ | のめりこむ |

| (自文化の)生活 | 旅人 | 人類学 | (異文化の)生活 |

表 ゲームとアスペクト把握

![[PREV: 第3章]](/icons/left.gif)

![[TOC]](/icons/up.gif)

![[NEXT: 第5章:流用と叡智]](/icons/right.gif)

Bibliography

- [austin-truth] J. L. Austin.

-

Truth.

In Philosophical Papers, pages 117-133. Oxford University Press,

Oxford, New York, Toronto, Melbourne, third edition, 1979.

- [davidson-scheme] Donald Davidson.

-

On the very idea of a conceptual scheme.

In Inquiries into Truth and Interpretation, pages 183-198.

Clarendon Press, Oxford, 1984 (1974).

- [gettier-jtb] Edmund L. Gettier.

-

Is justified true belief knowldedge?.

Analysis, pages 122-123, 1962/63.

- [austin-j-91a] オースティン, J.L.

-

真理.

In アームソン, J.O. and ウォーノッ ク, G.J., editors,

オースティン哲学論文集, pages 183-208. 勁草書房,

1991.

- [sperber-symbolism-j] スペルベル,

D.

-

象徴表現とはなにか.

紀伊国屋書店, 1979 (1975).

- [nakagawa-merantau] 敏 中川.

-

学校者と出稼ぎ者:エンデの遠近両用眼鏡.

国立民族学博物館研究報告, 23 no. 3 pp. 635-658,

1999.

- [nakagawa-gengo] 敏 中川.

-

言語ゲームが世界を創る.

世界思想社, 2009.

- [hamamoto-wager] 浜本 満.

-

信念と賭け:パスカルとジェー ムズ.

九州大学大学院教育学研究紀要, 10 pp. 23-41,

2007.

* * * * *

ENDNOTES

[1]

とくに特定する必要もない、

と菅野は言う。

[Back]

[2]

もともと菅野の議論自身、

使用と言及の区別から始まっている。

ただし、菅野のこの論文での意図は、

「使用と言及」などの古い二項対立を

打ち砕くことだ(「後書き」)と宣言されている。

わたしは、これらは

まだまだ使える分析概念だと思っていることを

付け加えておこう。

[Back]

[3]

いくつもあったが、

よく覚えていない。

[Back]