2 引用

2.1 使用と言及

2.2 固有名詞説

2.3 直示理論

2.4 引用と虚構とアスペクト

3 アイロニー

3.1 アイロニーは嘘ではない

3.2 エコーとしてのアイロニー

3.3 パロディ

Draft only ($Revision$ ($Date$)).

(C) Satoshi Nakagawa

Do not quote or cite without the author's

permission.

Comments are welcome

わたしのこの本での目的は、 異文化の見える時を同定し、 それを論理的に分析することである。

異文化の見える時とは

わたしはそれをアスペクト把握と結びつけ、 異文化の見える時とは、すなわち、 複相状況であると(野矢にならって)言った。

さらに野矢のキーワードである 「相貌」を考える中、 複相把握を二つに分けるに至った--- 淺い複相把握と深い複相把握(相貌をもった 複相把握)である。

複相把握を二つに分けることの妥当さは、 前章の虚構とゲームへの わたしたちのもつ態度の分析を通じて明らかとなった であろう。 さらにベイトソンを経由して ラッセルのパラドックスを虚構への態度と 重ねるなかに、 二つの複相把握の論理的メカニズムを探ったのだ。

この章では、これまでの議論、 ためらい(異文化の見えるとき)、アスペクト、 虚構論を、 引用論に重ねる作業を行ないたい。

ベイトソンは前の章で言及した論文の中で、 言語あるいはコミュニケーション一般の進化に ついて、 つぎのように述べている:

まず単純に事実を表わす、 指示的 denotative レベルがあるが、 そこを起点として、 二つの異なった方向に、 抽象の階梯が積み上がっていっている。 一方の抽象段階の変域(レベルの集合)を 「メタ言語的」 meta-linguistic と呼ぶ。 (例--- 「『ネコ』なる言語的音声は、 これこれの事物集合のすべてのメンバーを表わす」、 「『ネコ』なる語は、毛を持たず、 引っ掻くこともしない」等。) もう一方の抽象段階の変域を 「メタ・コミュニケーション的」 meta-communicative と呼ぶ。 (例---「あなたにネコの居場所を教えて あげたのは、友好の気持ちからだ」、 「これは遊び play だ」等。) [bateson-play-j: 259]

ベイトソンのこの分類によれば、 前章でとり挙げたのはメタ・コミュニケーション的な レベルであり、 この章でとり挙げたいのは メタ言語的なレベルである、と言えよう。

引用について、

入門書的に説明すれば、

次のようになる。

言葉には二つの使い方がある。

使用 (use) と言及 (mention) である。

「ネコはひっかくことがある」あるいは

「中川は大学の教員である」という文において、

ここに登場するすべての言葉は

引用を言及のみに限って、 特徴づける理論がある。 クワインは次のように言う: 「論理分析の観点から言えば、 引用とは一つの単語あるいはサインとして 見做されるべきである」 ( [Quine 1940: 26]) と。 タルスキは言う: 「引用された名前は一つの語としてあつかうことが できよう。 それゆえ、統語論的には単純な表現なのだ。 それらの名前の各構成要素は ・・・・・ 単語の中の連続する文字のひとつひとつと同じ 機能を果たしている」 ( [tarski-truth-j] p.159) と。 簡単に言えば、 引用は、 引用された語・句・節(文)に 名前(固有名詞)をつけて名詞にしているのだ、 ということになる。

この説を、デイヴィドソンにならい、 「固有名詞説」と呼ぶ。 この説に従えば、 引用された部分は、あたかも モノであるかのように扱われてしかるべきなのだ。

基本的にはクワインのように 引用を言及の典型として見る議論が 主流であった。 その流れに転機をもたらしたのが、 デイヴィドソンによる引用論 [Davidson 1985]である。 彼は、引用とは言及と同時に使用でもあることを 指摘したのだ。 「中川は『相対主義が可能だ』と言った」という文を 考えよう。 たしかに、 第一段階の理解として、 引用の部分をモノとして見ること、 すなわち「中川は P と言った」と見る段階を 想定するのは間違いではない。 しかしこの文の十全な理解のためには、 引用された内容、すなわち 「相対主義が可能だ」の内容 の理解が必要である。 すなわち、 引用とは言及であると同時に使用でもあるのだ。

2.3.1 引用を遊ぶ

デイヴィドソンのこの指摘、 引用には言及のみならず、 使用もある、というのは、 前章での虚構とゲーム論に重ねあわせると 分かりやすいだろう。

ゲームの外側の単相状況と ゲームに融即してしまった (石を食べてしまう)もう一つの単相状況は、 ゲームに関わっているとは言えない。 ひとつのゲームへの関わり方は ゲームから一抜けて観察することだ。 そして、 ゲームと虚構のほんとうの遊び方は、 一抜ける立場(淺い複相把握)と融即の立場(単相)の 立場を往復することである、と 前章で指摘した。

デイヴィドソンの引用論が示していることは、 引用の本質は使用(単相)だけでもなく、 言及(淺い複相)だけでもなく、 その統合にある、ということである。

2.3.2 言及だけの引用

・・・・・ 【工事中】 ・・・・・

引用論の紹介を思い出していただきたい。 固有名詞理論と直示理論を紹介したのだが、 固有名詞理論だけで説明できる引用もあるのだ、 ということである。 固有名詞理論で説明できる、 すなわち言及しかしていない引用がある、ということを 指摘しておきたい。 「『XXX』は日本語にない」などが典型的な例となろう。 ここでは、 引用はまさに固有名詞、非構造化された記号として のみ出現している。 引用されているモノを 理解はできないのである。

この指摘は、 引用の種類、 すなわち言及だけの引用と 言及と使用の両方を行なっている引用とがあることを 示している。 それを指摘してわたしが言いたいことは、 この二つの種類の引用が、 冒頭で示した「出会い」(アスペクト)と 「誘惑」(相貌)に相当するのだ、 ということである。 すなわち、 引用のない文は「平穏」の文であり、 引用を使う文のうち、 その引用が言及だけの文は「出会い」に、 そして言及も使用も使用している文は「誘惑」に 相当するのだ、ということである。

かくして、 アスペクト論を引用論が、比喩的に言えば、 相同であり、 2つを重ねあわせて議論することの妥当性・重要性は 理解されたであろう。

2.3.3 直示理論

デイヴィドソンは自身の引用に対する 理論を「直示理論」 (Demonstrative theory of quotation) と呼ぶ。 直示する (to demonstrate) とは、 指差しなどの(言語外の)現象にたよって、 世界のモノを指すやりかたである。 1

彼の

直示理論 によると、 引用を含む文はつぎのような 引用を含まない文に翻訳できる。「中川」は漢字二文字である → 中川。

これ がトークンであるような 表現 (expression) は漢字二文字である厳密さを犠牲にし、わかり易さを強調した 「簡易直示理論」を示し、 この簡易バージョンを説明していきたい。

簡易直示理論による分析は次のようになる。 「『中川』は漢字二文字である」は、 「中川。これは漢字二文字である」となる。 あるいは 「中川は『相対主義は可能である』と言った」は、 「相対主義は可能である。 これを、中川は言った」と。 言い換えの際の「これ」を発話するとき、 なんらかの直示(たとえば指差し)が あるものと考えてほしい。

2.3.4 往復運動としての引用

虚構やゲームの遊び方と同じく、 引用もまた無限の往復と解釈すべきであろう。 「中川は『相対主義は可能だ』と語った」を 十全に理解するためには、 「相対主義は可能だ」そして 「中川はこれを語った」という二つを順番に 理解するだけでは終わらない。 「中川はこれを語った」の理解の際に、 ふたたび「相対主義は可能だ」の命題に、 人は戻らなければならないのだ。 そして、それを理解して、 再び「中川はこれを語った」に向かうのである。

もう一度だけ、 アスペクト論にまで遡って、 この三つの議論 (アスペクト、虚構/ゲームそして引用)の 相同性を示しておきたい。

2.4.1 引用と虚構

アスペクト論と遊びと引用の 相同性が引用の直示理論による言い換えから見てとれる。 ベイトソンの議論を思い出してほしい。 ままごとの例を、 この文脈にあうように言い直してみよう。 「これはケーキです」は、 ベイトソンによればつぎのように言い換えられる: (1) これはケーキです、 (2) これは遊びだ、と。

・・・・・ 【工事中】 ・・・・・

引用を理解することは、 虚構を遊ぶことと同じ構造をもっているのである。

2.4.2 引用としてのアスペクト

わたしは自閉症児に欠けている能力として アスペクト把握がある、と言った。 すなわち 自閉症児に欠けているのは 引用の能力だということになる。

同じ

ままごと の例を出そう。 だれかが「これはケーキです」という。 「これ」で指されているのは石であった。 自閉症児はこの石を口に入れてしまうのだ。 最初のメッセージには引用があったのだ、 引用符を入れて再掲すれば 「『これはケーキです』」となる。 自閉症児はこの引用を理解せず、 「これはケーキです」とそのまま理解してしまったのである。

2.4.3 引用と複相

もう一つの例を出したい。 玉井 ( [玉井 1983])によるものだ。

ある日彼 [自閉症児]は、 明治村にいった。ここには昔、京都市内を走っていた電車が ある。展示品であると同時に、広い構内の交通機関の役も果たしている。 昔通りの服を着た車掌さんがいて、 観光写真に収まってくれる。 彼はその車掌さんに、「京都の市電は廃止になった?」ときいた。

「廃止になったよ」

同じ質問は7、8回つづいた。 彼はいまここで乗ってきたではないかといいたかったの であろう。 [玉井 1983: 110--111]

「これは『京都の市電』だ」 (ほんとは違うけどね)という 引用符つきのメッセージを、 自閉症児は引用符ぬきでしか理解できないのだ。 すなわち「これは京都の市電だ」と。 その場合、 その言明は端的に偽となるだろう。 玉井は案内人の発言を「二重の視点」を 持つことと呼ぶ。 自閉症児はこの能力を欠くのだ。 もちろん、これは アスペクト把握の能力である。

この時点で言語的事象としての引用という 足枷をはずして、 次のように言い換えることができるだろう。 博物館という場こそが引用符だったのだ、と。 同じように、

ままごと という場は 引用符である、と言うことも可能であろう。

この節では、 引用論を修辞 (rhetoric) へと応用していく。 とり挙げるのはアイロニー、 および それに関連する限りでのパロディについて述べたい。

アイロニーはしばしば「反語」と訳される。 また、 アイロニーの通常の辞書的定義は 「じっさいに喋ったことの反対を意味すること」 ( [Cooper 1992: 239])と される。 しかし、このような理解では、 アイロニーの真髄はまったくつかめない。 たしかに一面的にはアイロニーは 「喋ったことの反対を意味して」いるかもしれない。 しかし、 それでは、 嘘と区別がつかなくなってしまうだろう。

そうではなくて、ある種の時間差を置いて、 解釈が反転するのが アイロニーである。

この時間差をおいての解釈の反転の 論理的なメカニズムを分析したのが、 菅野( [菅野 2003]) である。

彼は

[スペルベルとウィルソン 1999]にのっとり、

アイロニーを

じっさいのアイロニーを見るとき、

それが(過去の発言の)正確なエコーではないことを指摘した上で、

菅野はさらに分析を一歩すすめる---

「正確にいうと、

菅野の議論を、

わたしの文脈に置けば、

アイロニーは引用であるとなることは自明だろう。

3

すなわち、

3.2.1 「娘よ」

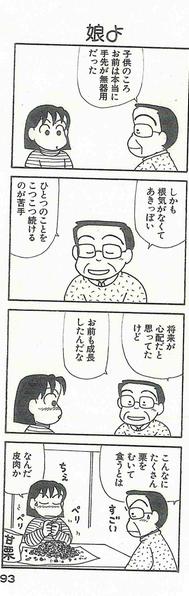

ここで秀逸なアイロニーとして、 秋月による『OL進化論』 ( [秋月 2004])の中の 「娘よ」と題された4コマ漫画を見てみよう。

父と娘の会話である。 父が言う---「子供のころお前はほんとうに 手先が不器用だった」。 「しかも根気がなくってあきっぽい」 「ひとつのことをこつこつ続けるのが苦手」と 続けたあと、 3コマ目で一転して、 父は言う--- 「将来が心配だと思ったけど、 お前も成長したんだな」と。 4コマ目で落ちがつく--- 「こんなにたくさん栗をむいて食うとは」。

この漫画を利用して、 引用としてのアイロニーを分析してみよう。 まず、アイロニー=引用であるので、 全体を引用部でくくろう。 父の発話全体、 「お前も成長したんだな」が 引用符で囲まれて、 「『お前も成長したんだな』」となる。 これを直示理論で書き直すと次のようになる。 「お前も成長したんだな。これは嘘である」と。

3.2.2 嘘とアイロニー

これにより、 アイロニーと嘘との違いが明瞭になるだろう。 嘘は「お前も成長したんだな」がメッセージの内容であり、 それが伝われば、 嘘は成功したことになる。 事実と違うメッセージを伝えたのだ。 それに対し、 アイロニーのメッセージの理解には時間差がある。 前半部分は、もちろん、嘘とおなじである。 しかし後半部分があり、 それが嘘であることをもメッセージとして伝えているのだ。 この二つが(時間差を置いて) ともに理解されてはじめて、 アイロニーは成功したと言えるのだ。 嘘は単相であり、 アイロニーは複相なのだ。

3.2.3 アスペクト盲とアイロニー

ここで、 もしアスペクト盲の人 (あるいは自閉症の人)がアイロニーを理解するとは 如何なることかと問うてみるのは、 面白い思考実験となるだろう。 野矢は、「想像しにくいだろうが」としながら、 次のように答える。 アスペクト把握の能力をもっていれば、 アイロニーの理解によって これまでの過去の出来事のアスペクトが一気に変貌する。 アスペクト把握の能力のない アスペクト盲の人にとってのアイロニーは、 野矢は言う、 過去の出来事そのものが変化するという効果があるのだ、と。 [野矢 2011 (1995): 315]

アスペクト盲とは複相把握の能力がない 人のことである。 彼女には複相は、浅いものであれ、 深いものであれ、存在しない。 それゆえ、 たしかに想像がむずかしいが、 彼女にとって世界はひとつの単相から もうひとつの単相への転換ということに なるだろう。

つけ加えるが、 この時、 異文化の見えるときは存在しない。 単相とは否定性の欠如した状態のことである。 何かが足りない、 何か見えないものがある、 理解できないものがある、 そのような否定性は欠如しているのだ。 だから、 彼女は世界が変化したことにさえ 気づかないことになる。

3.2.4 メタ・コミュニケーションとしてのアイロニー

この章は、ベイトソンによる メタ言語学的レベルと メタ・コミュニケーション的レベルの違いに 言及しながら始まった。 ここに至り、 この区分が皮相的であったことが明らかであろう。 たしかに語を引用するとき、 それはメタ言語学的と言ってもいいかもしれない。 しかし、 句や文を引用するとき、 引用はメタ・コミュニケーションのレベルで 作用しているのである。

「アイロニーの成功」について考えてみよう。 しばしばアイロニーはある人びとに対して成功しないことが、 その成功の条件となることさえあるからだ。 一部の人にだけアイロニーのメッセージが伝わることに より、 ある種の「仲間意識」がそこに生まれることが 期待されている、というのは、 アイロニーの実例においてしばしば見られる。 この陰謀を成功させるためにも、 言語外の現象が使用される。 典型的なのは「目配せ」であろう。

アイロニーはある声を引用することによって、 分かっている解釈者に 反対のメッセージを伝える。 ままごとにおいて「これはケーキだ」が、 一種の嘘であることと呼応する点である。

3.3.1 アイロニーと嘲り

アイロニーの機能として 嘲り (riducule) があることは しばしば指摘される (例えば [Cooper 1992: 239])。 さきほど例に挙げたアイロニーもそうである。 アイロニーの中でもとりわけて 嘲りの要素が強いものには、 ある種の特徴がある。 たとえば「きみのジャケットはとても 趣味がいいね」というアイロニーの 嘲りの要素を強めようとするとき、 人は引用が引用であることを、 とりわけて強調する。 すなわち声を変えるのだ。

直示理論にしたがって言えば、 引用は直示、すなわち言語外の 事象を巻き込む語用論的現象である。 書き言葉であれば、 それは引用符である。 話し言葉では使えないので、 苦し紛れに指で引用符を示す (finger quote) 。 まさに直示である。 そして、 声を変えるもまた言語外の直示である。

3.3.2 言及としてのパロディ

菅野は、 アイロニーのもつ嘲りの役割を否定するわけではないが、 それはむしろパロディによって担われる、と 考える。 ともに、エコーとして (あるいは引用として)の言語行為である。 パロディに嘲りの効果がいかにして 生まれるかについて、 あるいは少なくとも パロディがアイロニーとどこが違うかについて、 菅野は深い洞察を示す。 アイロニーがエコーしているのは 記号内容(シニフィエ)であり、 パロディがエコーしているのは 記号表現(シニフィアン)だと言う ( [菅野 2003: 149])。

パロディは外観だけの真似であり、 アイロニーは内容を理解した上での真似なのだ。 外観だけの真似が人を嘲る最上の方法だということを、 子供たちは本能的に知っている --- 大人との論争に負けそうになったときに、 彼らはこのパロディ作戦、物真似攻撃を繰り広げるのだ。

そして、アイロニーが使用と言及を伴った引用 (アスペクト論でいうところの相貌把握)であり、 そしてパロディが言及だけの引用(浅いアスペクト把握) であることは、 もはや言うまでもないであろう。

表 (homology) (homologyページ)を 見ていただきたい。

| よろめき型 | 平穏 | 出会い | 誘惑 | 堕落 |

|---|---|---|---|---|

| モーム型 | 平穏 | 興醒め | 疑惑 | 熱中 |

| アスペクト論 | 単相 | 複相(アスペ クト) | 複相(相貌) | ? |

| 引用論 | 使用 | 言及 | 使用と言及 | ? |

| ゲーム論 | のめり込む | いち抜ける | 遊ぶ | ? |

この表には、 いくつかこれまでの議論に出てこない 項目がある。 説明しよう。

まず「モーム型」の列だ。 わたしは、 呪術をよろめきドラマになぞらえて 「平穏→出会い→誘惑→堕落」の年代記を つくりあげた。 しかし、事はこの順に起きるとは限らない。 じゅうぶんあり得る逆順の年代記が モーム型と名付けられた列なのだ。 よろめき型の列は左から右へと読んだが、 モーム型の列は右から左へと読む--- 恋におちいった(熱中)人間が、 その恋に疑惑を抱き、 興醒めし、 さいごに恋のない平穏無事な日常へと戻る モームの小説のような 4 ストーリーを 念頭に置いている。

表には載せられなかったが、 これまで時々使ってきた 「ためらい」という言葉の位置を確認しておきたい。 アスペクト論において 「複相」という語が2つの位置をカバーしている様に、 ロマンス論(よろめき型とモーム型)において、 複相が占めている二つの位置 (出会いと誘惑、疑惑と興醒め)を 占める語として、 この語(「ためらい」)を使用していきたい。

なお、堕落(あるいは熱中)の項は、 ここまでの議論では触れていないので、 空白となる。

| アスペクト | 単相 | 複相 | 複相(相貌) | 単相 |

|---|---|---|---|---|

| 「ウサギだ」 | 「と信じている」 | アヒルに見える | アヒルだ | |

| よろめき | 平穏 | 出会い | 誘惑 | 転落 |

| ゲーム | 生活 | 一抜ける | 遊ぶ | のめりこむ |

| (自文化の)生活 | 旅人 | 人類学 | (異文化の)生活 |

[1] すなわち、直示理論は 純粋に言語的な理論ではなく、 言語外へと、 言わば、はみ出している理論だ、 ということである。 それは語用論のレベルに 位置付けられるものである。 [Back]

[2] とくに特定する必要もない、 と菅野は言う。 [Back]

[3] もともと菅野の議論自身、 使用と言及の区別から始まっている。 「反響」を「引用」と言い換えることに 問題はない。 [Back]