3 教育

3.1 教育と二重の視点

3.2 イヌイットの教育

4 アイロニー

4.1 引用としてのアイロニー

4.2 引用と嘘

4.3 アイロニーと嘲り

4.4 パロディ

Draft only ($Revision$ ($Date$)).

(C) Satoshi Nakagawa

Do not quote or cite without the author's

permission.

Comments are welcome

これまでとり挙げてきた民族誌では、 人はのめりこむか一抜けるかどちらかであった。 冒頭で述べた出会いから誘惑、 すなわち「ためらい」は顕現してこない。 ここから 引用の中のためらいについて述べていきたい。

とり挙げるのは教育というテーマである。

野矢は教育とは二重の視点の獲得に 関るものであると言う。

『心と他者』の例を見よう--- 子供を教育することと、 犬を教育すること(あるいは調教すること)の 違いはどこにあるのだろうか、と 野矢は問う。 [野矢 2011 (1995): 320] 犬の調教は行動の規則性の制御である。 子供の教育は違う。 端的に言えば、 子供を教育するとき、 子供は「教えられた者」となることだけではなく、 「教える者」になることも期待されているのである。 [野矢 2011 (1995): 321]

『他者の声 実在の声』では、 野矢は別の例を出す。 ヤカンがピーとなるのは 物理的規則に従ってピーとなる。 インコに「ピー」というのは調教に従って、 規則に従ってピーと鳴く。 これはインコにヤカンになれと調教している わけである。 ある条件で「ピー」と声を出すように 教育された子供を考えよう。 教えられた子供は、たしかに 教えられたように行動するが、 同時に、 それが他者から見て規則に従っているように 見えることを意識して、行動するのだ。 [野矢 2005: 10--11]

教育にはときほぐすべきポイントが 多々あることは明白だ。

民族誌のなかで、 二重の観点が際立っている例が イヌイットの教育・しつけに見出せる。

杉山はその修士論文「感情の人類学」 [杉山 2013]において イヌイットのしつけのほとんどが、 そして行為の多くが、 アイロニーであることを示した。 アイロニーを理解すること (それが使用と言及が同時に行なわれているのだと 理解すること)、 それこそが イスマ(賢さ)なのである。 民族誌家 Briggs が告白するように、 アイロニーを理解できなければ 「空想と現実を間違え」 [Briggs 2000: 164] てしまえば、 それは自らのシライト(子供っぽさ)を 露呈することになるのだ。

教育は、 インコにピーと鳴かせるのとは違う。 ・・・・・ 【工事中】 ・・・・・

イヌイットが教育で多用する アイロニーについて議論を移したい。

とり挙げるのは修辞論である。 とりわけアイロニー、 および それに関連する限りでのパロディについて述べたい。

アイロニーの通常の辞書的定義 「じっさいに喋ったことの反対を意味すること」 ( [Cooper 1992: 239])では、 アイロニーの真髄はまったくつかめない。 たしかに一面的にはアイロニーは 「喋ったことの反対を意味して」いるかもしれない。 それでは、 嘘と区別がつかなくなってしまうだろう。 そうではなくて、ある種の時間差を置いて、 解釈が反転するのが アイロニーである。

菅野(

[菅野 2003])は、

[スペルベルとウィルソン 1999]にのっとり、

アイロニーを

アイロニーはある声を引用することによって、

分かっている解釈者に

反対のメッセージを伝える。

ままごとにおいて「これはケーキだ」が、

一種の嘘であることと呼応する点である。

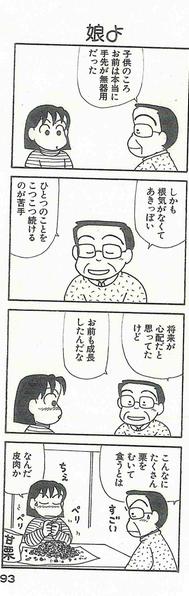

ここで秀逸なアイロニーとして、 秋月による『OL進化論』 ( [秋月 2004])の中の 「娘よ」と題された4コマ漫画を見てみよう。 父と娘の会話である。 父が言う---「子供のころお前はほんとうに 手先が不器用でだった」。 「しかも根気がなくってあきっぽい」 「ひとつのことをこつこつ続けるのが苦手」と 続けたあと、 3コマ目で一転して、 父は言う--- 「将来が心配だと思ったけど、 お前も成長したんだな」と。 4コマ目で落ちがつく--- 「こんなにたくさん栗をむいて食うとは」。

この漫画を利用して、 引用としてのアイロニーを分析してみよう。 まず、アイロニー=引用であるので、 全体を引用部でくくろう。 父の発話全体、 「お前も成長したんだな」が 引用符で囲まれて、 「『お前も成長したんだな』」となる。 これを直示理論で書き直すと次のようになる。 「お前も成長したんだな。これは嘘である」と。

これにより、 アイロニーと嘘との違いが明瞭になるだろう。 嘘は「お前も成長したんだな」がメッセージの内容であり、 それが伝われば、 嘘は成功したことになる。 事実と違うメッセージを伝えたのだ。 それに対し、 アイロニーのメッセージの理解に時間差がある。 前半部分は、もちろん、嘘とおなじである。 しかし後半部分があり、 それが嘘であることをもメッセージとして伝えているのだ。 この二つが(時間差を置いて) ともに理解されてはじめて、 アイロニーは成功したと言えるのだ。 3 嘘は単相であり、 アイロニーは複相なのだ。

アイロニーの機能として 嘲り (riducule) があることは しばしば指摘される (例えば [Cooper 1992: 239])。 さきほど例に挙げたアイロニーもそうである。 アイロニーの中でもとりわけて 嘲りの要素が強いものには、 ある種の特徴がある。 たとえば「きみのジャケットはとても 趣味がいいね」というアイロニーの 嘲りの要素を強めようとするとき、 人は引用が引用であることを、 とりわけて強調する。 すなわち声を変えるのだ。

直示理論にしたがって言えば、 引用は直示、すなわち言語外の 事象を巻き込む語用論的現象である。 書き言葉であれば、 それは引用符である。 話し言葉では使えないので、 苦し紛れに指で引用符を示す (finger quote) 。 まさに直示である。 そして、 声を変えるもまた言語外の直示である。

菅野は、 アイロニーのもつ嘲りの役割を否定するわけではないが、 それはむしろパロディによって担われる、と 考える。 ともに、エコーとして (あるいは引用として)の言語行為である。 パロディに嘲りの効果がいかにして 生まれるかについて、 あるいは少なくとも パロディがアイロニーとどこが違うかについて、 菅野は深い洞察を示す。 アイロニーがエコーしているのは 記号内容(シニフィエ)であり、 パロディがエコーしているのは 記号表現(シニフィアン)だと言う ( [菅野 2003: 149])。

パロディは外観だけの真似であり、 アイロニーは内容を理解した上での真似なのだ。 外観だけの真似が人を嘲る最上の方法だということを、 子供たちは本能的に知っている --- 大人との論争に負けそうになったときに、 彼らはこのパロディ作戦、物真似攻撃を繰り広げるのだ。

そして、アイロニーが使用と言及を伴った引用 (アスペクト論でいうところの相貌把握)であり、 そしてパロディが言及だけの引用(浅いアスペクト把握) であることは、 もはや言うまでもないであろう。

[1] とくに特定する必要もない、 と菅野は言う。 [Back]

[2] もともと菅野の議論自身、 使用と言及の区別から始まっている。 「反響」を「引用」と言い換えることに 問題はない。 [Back]

[3] 「アイロニーの成功」については、 より詳細な議論が必要である。 しばしばアイロニーはある人びとに対して成功しないことが、 その成功の条件となることさえあるからだ。 一部の人にだけアイロニーのメッセージが伝わることに より、 ある種の「仲間意識」がそこに生まれることが 期待されている、というのは、 アイロニーの実例においてしばしば見られる。 この陰謀を成功させるためにも、 言語外の現象が使用される。 典型的なのは「目配せ」であろう。 [Back]